A fin de cuentas, y a pesar de lo que digan, muchos autores quieren ser canonizados, y su relación ambivalente con la crítica –su odio, incluso– parte de esa posición espuria e inconfesada.

Por Cecilia Bettoni

A pesar de haber sido escrito hace cincuenta años, el ensayo de la historiadora Linda Nochlin que Alia Trabucco menciona al comienzo de su intervención no ha perdido un ápice de su actualidad. Y esa actualidad no tiene que ver tanto con los debates que desencadenó en la historia del arte, sino con los recaudos que plantea en torno a los modos en que el feminismo debe abordar los problemas que lo interpelan. El lugar común que Nochlin quiere discutir se formula en la siguiente pregunta: “¿Por qué no han existido grandes mujeres en el arte?”. La pregunta es, como todas aquellas que parecen simples, sumamente capciosa. Y es capciosa porque inmediatamente quisiéramos responderla, sin caer en la cuenta que hacerlo implica plegarse a las categorías de una historia (del arte) hegemónica: por una parte, aceptar la grandeza como correlato del genio (que es, a su vez, correlato de “la concepción libre empresarial del progreso individual”); por otra, operar bajo la lógica del canon, entendido como modulación diacrónica de ese genio en el que las mujeres podrían inscribirse si se las conociera y se las estudiara lo suficiente. Cuando creemos que, para responder esa pregunta, basta con realizar una larga enumeración de mujeres borradas de la historia cuyas trayectorias debemos “redescubrir”, o cuando señalamos que el arte hecho por mujeres exhibe otra clase de grandeza –“un estilo femenino”–, tendemos a invisibilizar lo que en principio ha hecho posible ese borramiento: las prácticas creativas son inseparables del entramado institucional que permite sus enunciaciones y sus inscripciones históricas –pasadas y presentes.

Alia Trabucco apunta precisamente a dos instituciones, la academia y la crítica, como íconos de aquellos espacios tradicionales de poder –actualmente depauperados– para señalar que el debate rebasa el problema de la autoría femenina. Y estoy plenamente de acuerdo; circunscribir la cuestión a las autorías es poner el campo cultural a su servicio y no al de la socialización de ideas y sensibilidades que son, a mi juicio, tan importantes como la constitución de las mujeres como sujetos autorales.

Exigir el pronunciamiento de la academia respecto de sus propios puntos ciegos es algo que marcó fuertemente la movilización estudiantil feminista de 2018. Señalo dos consecuencias concretas de esa movilización: por una parte, la creciente inclusión de autorías femeninas en corpus bibliográficos históricamente normados por el pensamiento masculino; por otra, la constitución de diversas redes de académicas que han empezado a denunciar las prácticas de exclusión de las mujeres de posiciones decisorias dentro de la Universidad. Los mejores frutos de esas redes y prácticas de lectura todavía están por venir.

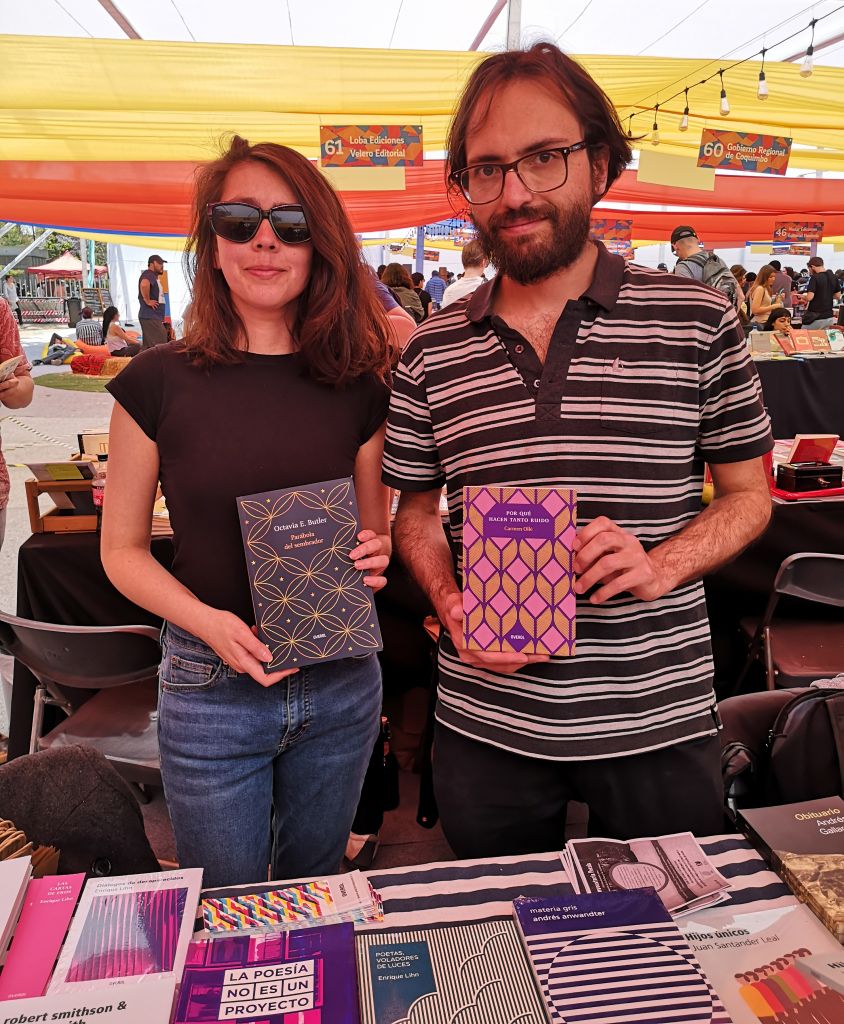

El caso de la crítica es distinto, pues ella no siempre se ejerce desde un lugar institucional. Todos hemos podido constatar cómo se han ido cerrando los espacios de crítica en la prensa y hemos querido advertir sobre los peligros que encubre esa pérdida. Sin embargo, algunas reacciones al texto inicial de Lorena Amaro me llevan a poner en cuestión la sinceridad de ese duelo. La función de la crítica ha sido durante décadas, si no siglos, una operación canónica que busca establecer parámetros de valor para zanjar la calidad y la estatura (la vieja grandeza) de una obra. Por árido que parezca, eso es lo que muchos autores esperan de la crítica, y algunos juicios viscerales que hemos leído por estos días en redes sociales lo confirman. Sin embargo, existe otra forma de crítica que se interesa menos por valorar que por hacer lugar. Se trata de lecturas atentas de una obra que intentan comprender sus mecanismos y operaciones a nivel material, estético y político. Esa crítica –que es la que me interesa leer– no es aquella que evalúa, sino aquella que es capaz de encontrar el ajuste o el desajuste de una obra con su propio tiempo. Y ese ejercicio de hacer lugar es la mejor forma de ofrecer un texto a una comunidad de lectores (o una obra a una comunidad de espectadores, o una pieza musical a una comunidad de escucha, etcétera). En esa línea, debemos reconocer que los clubes de lectura y los libreros han tomado esa posta de manera ejemplar.

Frente a estas dos modalidades, insisto en la pregunta: ¿qué clase de crítica esperan, sinceramente, los autores? Si me apuran, yo diría que la primera. Mi impresión es que la tarea de la crítica está actualmente instrumentalizada, no tanto por los mismos críticos, sino por quienes la emplean como estrategia de publicidad. Importa poco lo que se diga de una obra, mientras se diga algo en público que sirva para engrosar el dossier de un autor –o de un editor– de cara al próximo fondo concursable. A fin de cuentas, y a pesar de lo que digan, muchos autores quieren ser canonizados, y su relación ambivalente con la crítica –su odio, incluso– parte de esa posición espuria e inconfesada.

Mi impresión es que la tarea de la crítica está actualmente instrumentalizada, no tanto por los mismos críticos, sino por quienes la emplean como estrategia de publicidad.

Como proyección normada de un modelo, el canon es siempre una estructura jerárquica y corporativa. Su destitución no puede ir de la mano con la institución de un nuevo canon (más amplio, más hospitalario, más inclusivo; todas cualidades que, por definición, no puede tener). El canon es una forma de dominación o, como diría Andrea Giunta, un “relato civilizatorio” cuyo objetivo es controlar los modos en los que se ordenan y circulan obras, lecturas, autorías y estéticas. Por eso, el deseo feminista no puede cifrarse en la pertenencia a un canon cuyos criterios están de antemano definidos por la masculinidad.

Al mismo tiempo, el deseo feminista no puede traducirse en la exigencia de inmunidad respecto de la crítica que, como apunta Julieta Marchant, sólo contribuye a “reafirmar la delicadeza que históricamente se nos ha asignado”. La aparición en el espacio público, ya sea mediante la figura autoral o la obra, supone exponerse a la crítica. Acusar un intento de “femicidio literario”, como hizo recientemente Montserrat Martorell, no sólo denota una obstinación por no comprender el tenor de esta discusión, sino que también refuerza mi punto: la crítica es, para muchos autores, una estrategia neoliberal de reconocimiento que sólo sirve cuando suma.

Lorena Amaro nos preguntaba qué clase de literatura queremos rescatar. Habría que preguntarse también, como hace Alia Trabucco, qué clase de crítica deseamos: ¿una estrategia de marketing?, ¿un mecanismo normativo?, ¿una práctica de mediación? Cualquiera sea la respuesta, no podemos seguir reduciendo el borramiento de la historia a la exclusión del canon, ni pretender que subsanar lo segundo –lo cual es un contrasentido– equivale a resolver lo primero. El diagnóstico de las condiciones en las que las mujeres desarrollamos nuestras prácticas creativas e intelectuales es necesario como estrategia de visibilización, pero también debe trascender ese impulso escópico si quiere desmenuzar no sólo las brechas de género, sino también las de clase, como pedía Javiera Tapia. El reconocimiento de la práctica creativa como trabajo, algo que la antropóloga Carla Pinochet ha investigado de manera sostenida, es un primer paso para ir desbastando “la pepita de oro del genio” que está enquistada en la figuración autoral y que amenaza, cada vez que reclamamos inmunidad, con terminar construyendo nuevos espacios de exclusión de los que cada vez nos será más difícil salir.